La capacité d’une batterie est un indicateur essentiel pour évaluer ses performances énergétiques. Elle détermine la quantité d’énergie qu’elle peut stocker et fournir sur une période donnée. Comprendre ce concept est crucial pour dimensionner correctement les systèmes solaires, électriques ou de stockage d’énergie.

Les unités de mesure couramment utilisées sont l’ampère-heure (Ah) et le watt-heure (Wh). Ces valeurs permettent de comparer les performances des batteries selon des normes industrielles reconnues. Par exemple, une batterie de 100Ah peut délivrer 5A pendant 20 heures, conformément à la norme IEC 61427.

Il est important de noter que la capacité réelle d’une batterie peut varier en fonction de facteurs externes comme la température ou le taux de décharge. Ces paramètres doivent être pris en compte pour des calculs précis et fiables.

Les applications pratiques sont nombreuses : stockage d’énergie solaire, alimentation de véhicules électriques ou systèmes d’urgence. Pour affiner les estimations, la loi de Peukert est souvent utilisée comme correcteur des calculs théoriques.

Sommaire

TogglePoints clés à retenir

- La capacité d’une batterie mesure son stockage et sa fourniture d’énergie.

- Les unités principales sont l’ampère-heure (Ah) et le watt-heure (Wh).

- Les normes industrielles garantissent des mesures fiables.

- La capacité réelle dépend de la température et du taux de décharge.

- Applications courantes : énergie solaire, véhicules électriques, systèmes d’urgence.

Qu’est-ce que la capacité d’une batterie ?

Les batteries se distinguent par leur capacité à stocker et à fournir de l’énergie. Cet indicateur est essentiel pour évaluer leur performance et leur durée d’utilisation. Pour mieux comprendre ce concept, il est important de se pencher sur les unités de mesure et leurs implications pratiques.

Définition de la capacité en Ampère-heure (Ah)

La capacité d’une batterie est souvent exprimée en Ampère-heure (Ah). Cette unité représente la quantité de courant qu’une batterie peut fournir pendant une heure. Par exemple, une batterie de 7Ah peut délivrer 7 ampères pendant une heure ou 1 ampère pendant 7 heures.

Sur le plan scientifique, 1Ah équivaut à 3600 Coulombs. Cette relation est fondamentale pour comprendre comment l’énergie est stockée et libérée. Elle permet également de comparer les performances des différentes technologies de batteries.

Importance de la capacité dans les applications pratiques

La capacité joue un rôle crucial dans de nombreux domaines. Par exemple, dans les systèmes de télécommunication, une batterie de 7Ah peut assurer une autonomie suffisante pour maintenir les opérations en cas de panne électrique. De même, dans les hôpitaux, les systèmes d’alimentation de secours (UPS) doivent offrir une autonomie minimale de 8 heures pour garantir la sécurité des patients.

Les constructeurs de batteries, comme Tesla avec sa Powerwall, garantissent souvent une capacité minimale sur une période donnée. Par exemple, la Powerwall est garantie à 70% de sa capacité après 10 ans d’utilisation. Ces données sont essentielles pour évaluer la durabilité et le retour sur investissement.

| Technologie | Densité énergétique | Durée de vie |

|---|---|---|

| Plomb-acide | 30-50 Wh/kg | 3-5 ans |

| Lithium-ion | 150-200 Wh/kg | 8-10 ans |

Enfin, des paramètres comme la température influencent la capacité réelle. Une variation de 10°C peut modifier la capacité de ±8%. Ces facteurs doivent être pris en compte pour optimiser l’utilisation des batteries dans des conditions réelles.

Comment calculer la capacité d’une batterie : la formule de base

Savoir déterminer la quantité d’énergie stockée est crucial pour optimiser les performances d’un dispositif. Pour cela, une formule simple est utilisée : Capacité (Ah) = Courant (A) × Temps (h). Cette équation permet de mesurer la quantité d’énergie disponible en fonction du courant et de la durée de décharge.

Formule : Capacité (Ah) = Courant (A) × Temps (h)

Cette formule repose sur une relation mathématique fondamentale. Par exemple, si un dispositif consomme 5 ampères pendant 10 heures, la capacité nécessaire sera de 50Ah. Cette méthode est largement utilisée pour dimensionner les systèmes énergétiques.

Exemple concret de calcul

Prenons un cas pratique : une pompe solaire fonctionnant à 24V avec un courant de 8A. Si elle doit fonctionner pendant 5 heures, la capacité requise sera de 40Ah. Pour convertir cette valeur en wattheures (Wh), on multiplie par la tension : 24V × 40Ah = 960Wh.

Voici quelques points à retenir :

- La capacité nominale peut différer de la capacité réelle en conditions réelles.

- Les outils professionnels comme les analyseurs Midtronics ou Fluke garantissent des mesures précises.

- La conversion en wattheures est essentielle pour comparer différentes technologies.

| Technologie | Capacité théorique | Capacité pratique |

|---|---|---|

| Plomb-acide | 100Ah | 85Ah |

| Lithium-ion | 100Ah | 95Ah |

Enfin, il est important de noter que des facteurs comme la température ou le taux de décharge peuvent influencer les résultats. Une bonne compréhension de ces paramètres permet d’optimiser l’utilisation des systèmes énergétiques.

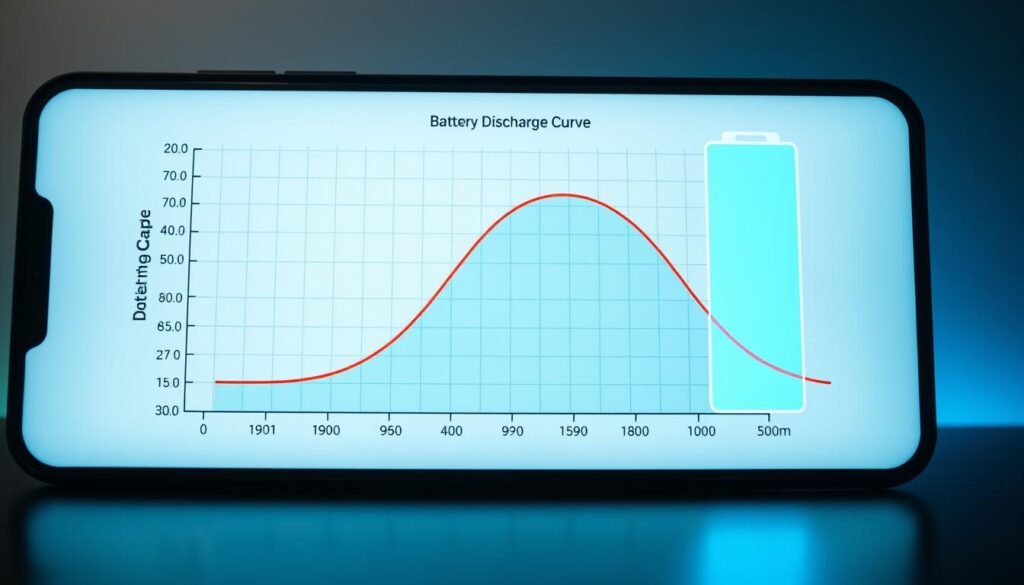

Comprendre le taux de décharge et son impact sur la capacité

Le taux de décharge est un facteur clé pour évaluer les performances des systèmes énergétiques. Il détermine la vitesse à laquelle l’énergie est libérée, influençant directement la quantité disponible. Pour optimiser l’utilisation des batteries, il est essentiel de comprendre ce concept et ses implications.

Définition du C-rate

Le C-rate est une mesure qui indique le taux de décharge d’une batterie. Par exemple, un C-rate de 1C signifie que la batterie peut se décharger complètement en une heure. Pour une batterie de 100Ah, cela correspond à un courant de 100A. Cette mesure est cruciale pour comparer les performances des différentes technologies.

Il existe des notations spécifiques comme C5 ou 0.2C, qui indiquent des taux de décharge plus lents. Par exemple, un C5 signifie que la batterie se décharge en 5 heures. Ces notations aident à adapter l’utilisation des batteries selon les besoins.

Relation entre le taux de décharge et la capacité disponible

Le taux de décharge a un impact direct sur la capacité disponible. Par exemple, une batterie de 100Ah à C20 (décharge en 20 heures) peut voir sa capacité réduite à 56Ah à C2 (décharge en 2 heures). Cette réduction est due à des facteurs chimiques et mécaniques.

Les batteries au plomb sont plus sensibles à des taux élevés, perdant jusqu’à 30% de leur capacité. En revanche, les batteries au lithium sont plus résistantes, avec une perte d’environ 15%. Ces différences sont cruciales pour choisir la technologie adaptée à chaque application.

Voici quelques stratégies pour optimiser l’utilisation :

- Paralléliser les batteries pour réduire le C-rate et augmenter la durée de vie.

- Utiliser des analyseurs professionnels pour mesurer précisément les performances.

- Adapter les systèmes selon les courbes de décharge spécifiques à chaque technologie.

Pour en savoir plus sur l’importance du C-rate, consultez notre guide complet.

La loi de Peukert : ajuster la capacité en fonction du taux de décharge

Un concept clé pour maximiser l’efficacité des batteries est la loi de Peukert. Cette loi permet de corriger les calculs de capacité en tenant compte du taux de décharge. Elle est particulièrement utile pour les systèmes où la demande en énergie varie fréquemment.

La loi de Peukert repose sur une formule simple : Cp = In × t. Ici, Cp représente la capacité corrigée, I le courant, n l’exposant de Peukert, et t le temps. Cette formule aide à prédire la capacité réelle en fonction des conditions d’utilisation.

Formule de Peukert : Cp = In × t

L’exposant de Peukert, noté n, varie selon le type de batterie. Pour une batterie idéale, n est égal à 1. Cependant, pour les batteries au plomb usagées, il peut atteindre 1.50. Plus cet exposant est élevé, plus la capacité diminue rapidement avec un taux de décharge élevé.

Pour calculer n, il est nécessaire de mesurer la capacité à deux taux de décharge différents, par exemple C20 et C5. Cette méthode garantit des résultats précis et adaptés aux conditions réelles.

Exemple d’application de la loi de Peukert

Prenons une batterie de 200Ah avec un exposant de Peukert de 1.15. Si elle est déchargée à 50A, sa capacité réelle sera inférieure à celle mesurée à 20A. Cette différence montre l’importance de tenir compte du taux de décharge pour dimensionner correctement les systèmes énergétiques.

Voici quelques points à retenir :

- Les pertes ohmiques et la polarisation de concentration influencent la capacité réelle.

- Les BMS modernes intègrent des algorithmes adaptatifs pour ajuster les calculs en temps réel.

- Une marge de sécurité de +25% est recommandée pour compenser les variations.

Enfin, des outils comme les logiciels de Victron Energy ou Schneider Electric simplifient ces calculs, offrant des solutions pratiques pour les professionnels.

Conclusion

Comprendre les performances des systèmes énergétiques repose sur des concepts clés et des outils adaptés. Les différences entre Ah et Wh, l’importance du C-rate et la correction de Peukert sont essentielles pour des calculs précis. Les batteries lithium dominent le marché, avec une hausse annuelle de 15% de leurs capacités.

Les avancées technologiques, comme les batteries tout-solid state, promettent une densité énergétique accrue de 40%. Cependant, il est crucial de tenir compte des limites physiques, notamment l’irréversibilité de la loi de Peukert.

Avant tout achat, un audit énergétique est recommandé pour répondre aux besoins spécifiques. Pour des estimations fiables, utilisez des calculateurs en ligne certifiés, comme ceux proposés par Bluetti.

Enfin, les normes CEI 62660-1 et UL 1973 garantissent la qualité et la sécurité des systèmes. En intégrant ces éléments, vous optimiserez l’utilisation de l’énergie et maximiserez la durée de vie de vos équipements.